È morto lo scrittore triestino di lingua slovena. Scrisse uno dei libri più belli sull’esperienza concentrazionaria, il best seller, «Necropoli».

di Cristina Battocletti

«Tutto ciò che si può fare è in vita» ripeteva sempre Boris Pahor, il più grande autore triestino di lingua slovena del Novecento, per questo vi è rimasto caparbiamente attaccato fino all’ultimo. È morto lunedì 30 maggio alle 4 di mattina dopo lunghe sofferenze che non gli avevano tolto però la capacità di ragionare lucidamente, quando i dolori si allontanavano per qualche istante, e di accomiatarsi dalle persone care con una frase detta con grande fatica e una parola di complicità.

Boris Pahor è morto nella sua casa di Prosecco, sulle alture di Trieste all’età di 108 anni, curato dai figli Adrijan e Maja e da una badante molto amorevole, che lui chiamava la sua “assistente”, Vera Radić.

Di madre e padre sloveni, Pahor era nato nel 1913, quando a Trieste c'era ancora l’impero austroungarico, sotto cui il suo popolo aveva potuto conservare lingua e tradizioni. Aveva sentito le cannonate della Prima guerra mondiale mentre giaceva nel lettone di casa con la spagnola contratta assieme alla madre e a due sorelle, Maria detta Mimica, ed Evelina. Quello fu il suo primo ricordo di vita e il suo primo impatto con l’Europa. Il peggio per il suo popolo venne poco dopo, quando lo squadrismo fascista allenò i muscoli proprio in quella terra di confine impedendo agli sloveni di esprimersi in qualsiasi forma associativa e di pensiero, dai ricreatori, ai club sportivi, alla pubblicazione dei giornali in lingua, alla possibilità di mantenere aperte le banche. Il padre di Pahor perse il posto da fotografo in questura e dovette ripiegare a fare l'ambulante. A sette anni vide delle fiamme svilupparsi accanto a casa, prese la mano della sorellina e accorse a vedere: il Narodni dom, la casa della cultura slovena bruciava per mano dei fascisti, era il 13 luglio 1920. Fu quello, secondo lo storico Renzo de Felice, il battesimo dello squadrismo organizzato. Fu un marchio a fuoco per Pahor che da bravo studente nelle scuole slovene divenne pessimo in quelle italiane. Dopo un breve periodo in seminario, finì soldato in Libia sotto l'esercito italiano, combattendo per una terra che non era la sua. Quando rientrò a Trieste durante l’armistizio, non ebbe esitazioni, entrò a far parte del TIGR, acronimo della resistenza slovena che sta per Trst, Istra, Gorica e Reka/Rijeka, i nomi sloveni e croati di Trieste, Istria, Gorizia e Fiume, la regione e le città diventate italiane dopo il patto di Londra del '15 e la cui perdita dagli sloveni era avvertita come un furto.

Faceva parte dell’organizzazione culturale, redigeva ciclostili antifascisti e nazisti che la Gestapo trovò in una casa in cui si era rifugiato. Partì sui vagoni piombati con la stella rossa di prigioniero politico il 26 febbraio 1944 e iniziò lì la sua perergrinazione in cinque campi di concentramento: Natzweiler, Dachau, Dora, Harzungen e Bergen Belsen. Nella biografia, che abbiamo scritto a quattro mani, Figlio di nessuno (Rizzoli, 2012), così racconta l'inizio di quella esperienza: “Partimmo senza sapere dove saremmo andati. Avevamo inteso solo che la nostra meta era la Germania e che c’era poco da stare allegri. Non potevamo però certo immaginare un'organizzazione strutturata per scarnificare gli uomini succhiando loro ogni linfa vitale con lavori disumani e per svuotarli, lasciando loro solo una scorza rinsecchita a ricoprire un mucchietto di ossa. Viaggiammo da Trieste a Dachau su un treno merci. Ci impiegammo due giorni, anche se avremmo potuto raggiungere il lager in molto meno”.

I prigionieri politici, di cui lui faceva parte, erano contrassegnati da triangoli rossi, ed erano destinati a Dachau, Buchenwald, Dora, (Natzweiler- Struthof), Mauthausen e a tutti gli arcipelaghi dei sottocampi, detti kommando. Erano campi di lavoro diversi da quelli di sterminio come Bergen-Belsen e Auschwitz. I triangoli rossi non venivano uccisi nelle camere a gas, ma consumati di lavoro fame e malattie. Pahor raccolse quell'esperienza in un libro intensissimo, Necropoli, in cui descrisse il suo ritorno al lager di Natzweiler-Struthof negli anni Sessanta. Raccontò le torture del lager e il suo mestiere di fleger, infermiere, che lo sottrasse ai lavori forzati e gli consentì di sopravvivere. Dal campo uscì alla fine della guerra tubercolotico e trovò rifugio in un sanatorio francese, dove fiorì l'amore con un'infermiera, Arlette. Raccontò quella difficile passione all’indomani dell’esperienza concentrazionaria nel libro che ha amato di più, Primavera difficile, forse perché è il simbolo dell'allontanamento della morte.

Tornato a Trieste spese tutta la sua vita a raccontare il genocidio del popolo sloveno, attraverso la sua rivista «Zaliv», fondata con la moglie Radoslava Premrl, e i suoi numerosi libri, Qui è proibito parlare, La città nel golfo, La villa sul lago, Dentro il labirinto, Il rogo nel porto, Oscuramento.

Fu più volte candidato al premio Nobel per la letteratura, ma non si dolse mai per non averlo ricevuto.

Fu uno strenuo oppositore dei totalitarismi, che ha cristallizzato nel libro Tre volte no con Mila Orlic: No al fascismo, no al nazismo, no al comunismo.

Si definiva un cristiano sociale, secondo la dottrina di Emmanuel Mounier, fondatore della rivista «Esprit». Era uno spinoziano, panteista, e tendenzialmente di sinistra, ma assai lontano dal comunismo. Su «Zaliv», denunciò la fino ad allora taciuta strage avvenuta nel maggio del 1945, perpetuata da Tito contro migliaia di collaborazionisti sloveni, i domobranci, e croati, gli ustascia, a cui si erano uniti soldati regolari croati e le loro famiglie, fuggiti in Austria sotto la protezione dall'esercito britannico. Un esercito di persone in una cifra compresa tra i 30mila e i 150 mila, rinviati in Iugoslavia disarmati sotto pressione di Tito, perché ne disponesse come credeva. Pochissimi si salvarono, freddati in fucilazioni o marce sfinenti. Ospitò la denuncia sul suo giornale con un articolo dello scrittore e poeta cristiano-sociale Edvard Kocbek. Gli fu impedito lo sconfinamento in Iugoslavia per anni, mentre Kocbek fu isolato dal regime, misconosciuta la sua attività di intellettuale.

Il 13 luglio di due anni fa ha ricevuto nella prefettura della sua Trieste dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella la Gran Croce al merito, e un'onorificenza omologa dal Capo dello Stato sloveno, Borut Pahor, nel rispetto della sua duplice identità di cittadino triestino di nazionalità slovena, come teneva ossessivamente a precisare. Per lui, infatti, l'identità nazionale era questione di vita e di morte e il rispetto delle minoranze il sale della democrazia. Per questo a volte è stato tacciato di nazionalismo, ma dentro di lui c’era solo la volontà che il suo piccolo popolo non venisse più sottomesso dalla prepotenza di nazioni più grandi.

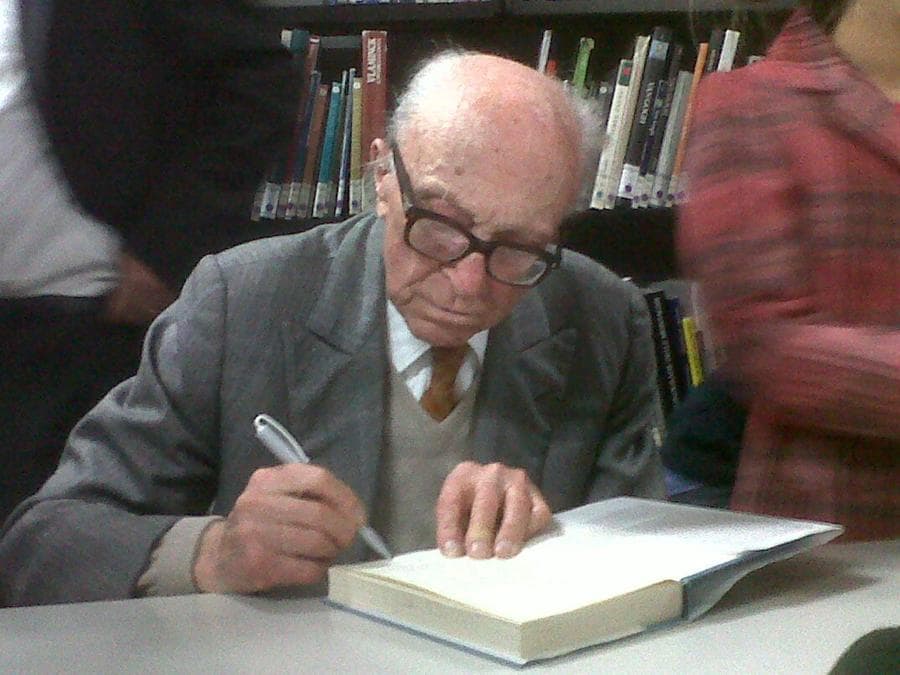

Lo ricordo sempre con gli stessi indumenti, un impermeabile bianco ghiaccio in primavera, un cappotto verde d'inverno, rammendato decine di volte. La sciarpa azzurra di lana, gli occhiali spessi e la cartella di pelle marrone con il manico sdrucito e le chiusure slentate. Vi infilava i documenti, gli scritti, gli appunti che gli servivano per i suoi interventi in pubblico, o i libri, suoi e di altri autori, che voleva regalare a qualche amico o persona che voleva scavare nella Storia.

Amavo la sua diffidenza, che è la cifra di chi si ripara dal male perché ne ha subito troppo, la sua tenacia, la sua enorme vitalità, la sua tenerezza che sapeva manifestare raramente e in maniera intensa. Fu un'amicizia conquistata pian piano, a cominciare dal bar senza riscaldamento, dove mi “riceveva” le prime volte, proprio a Prosecco, da cui lui usciva ritemprato e io tornavo a Milano con raffreddore e bronchite.

Quando ha capito che si poteva fidare abbiamo trascorso lunghe mattinate e pomeriggi a casa sua, nella cucina con la panca di legno ingombra di giornali, la macchina da scrivere sul tavolo, la moca del caffè sempre pronta per essere usata. Amava il caffè molto zuccherato. Dalle finestre si dispiegava la distesa del mare, che in inverno era quasi una visione mistica e faceva sembrare quella casa un’isola.

Mi metteva spesso alla prova e mi redarguiva, era il suo modo per farmi meritare la sua sottile intelligenza e saggezza. Ad ogni incontro mi sobillava sornione: “Ma tu sai cos'è il fascismo?”. “Abbiamo scritto un libro insieme per quello”, rispondevo. “Giusto”, concludeva, “Noi due ci specchiamo l’uno dentro l’altra e con noi i nostri popoli divisi dal fascismo, quello italiano e quello sloveno».https://www.ilsole24ore.com/art/addio-boris-pahor-l-ultimo-grande-scrittore-novecento-AET9QIcB

Kissinger71

Nessun commento:

Posta un commento